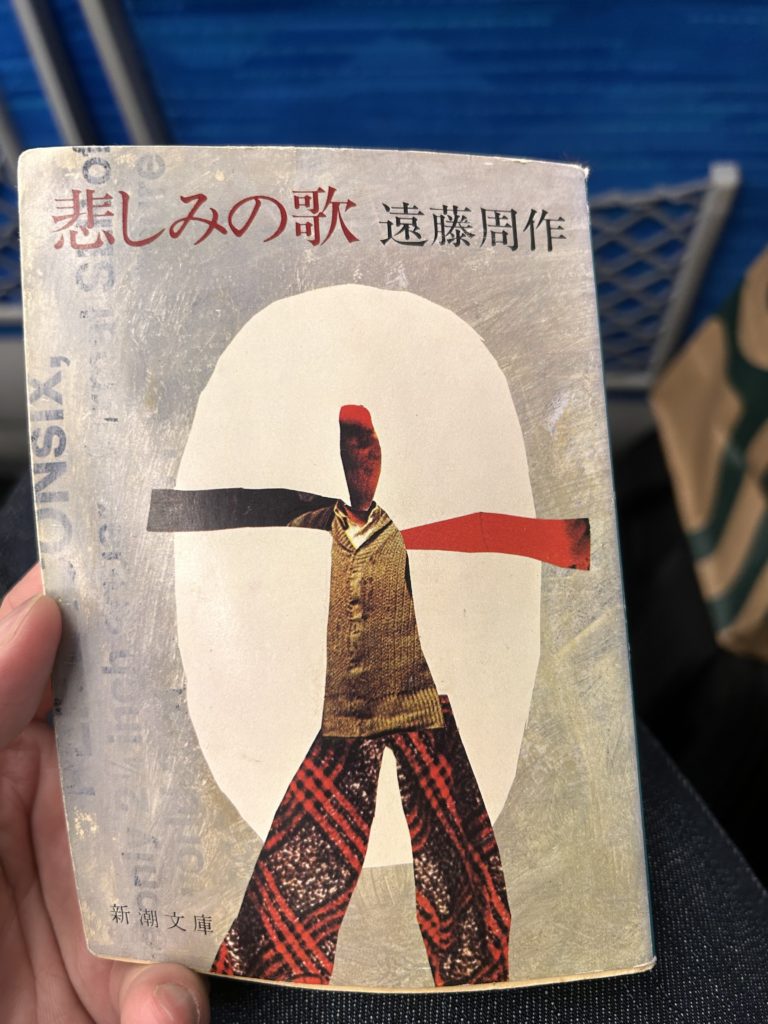

後輩で、遠藤周作好きがいます。彼から「ぜひ!」と勧められたのがこれ。なかなかまとまって読む時間がなく、実家への帰省の道中で読むことができました。「海と毒薬」からの続編と言われるこの作品。読む前に前情報を何もいれずに読んだので、驚きの連続でした。時代背景は昭和50年代。混沌とした学生運動も終わった昭和。戦争中の正義・戦後の正義・民主主義が作り出す正義。その上で、カトリックである遠藤周作の視点で描かれるガストンという存在。悲しい人を見るのはとても辛く、何かできることはないかと自分の身を差し出してまでの奉仕。まるでイエスかのような存在。白と黒に二分できない人間の生を描くストーリーはまさに遠藤周作らしかったです。

解説にもありましたが、これは、20代の時に読んでもあまりわからない、理解し難いのではと思いました。自分自身が生きていく中で、悩み、考え、行動し、失敗し、何かを得て喜び、人を愛するという様々な経験をして共感する部分があってこそ文章が心に入ってくるのではないかと。そして、私たち医療者がたくさん経験する人間の「死」をどのように迎え、生を終えるのか。その傍で、私たちがその方の人生に寄り添えられているのか。改めて考える機会にもなりました。読み終えて、心を掴まれたこの感じは、やはり作者へのリスペクトでしかありません。もう50年近くも前の作品なのに。

そして、これを読んで「いい作品ですよ!」と勧めてくれたまだ30にもなっていない後輩の人生観に脱帽です。